Pros de la performance énergétique : en quoi cela consiste ?

Vous avez constaté que votre logement dévore l’énergie, avec des factures en hausse malgré un confort parfois insuffisant, alors que le bâtiment représente 44% de la consommation en France ? La performance énergétique, pilier de la transition, peut transformer votre habitat en espace économique via le DPE (classant les biens de A à G) et les énergies renouvelables. Découvrez comment réduire vos dépenses, valoriser votre bien et anticiper les obligations légales sur les passoires thermiques (interdiction progressive dès 2025), grâce à des travaux prioritaires comme l’isolation ou les vitrages performants, soutenus par des aides comme MaPrimeRénov’ ou les Certificats d’Économies d’Énergie.

En résumé :

- Diagnostiquer et conseiller : ils réalisent le DPE, identifient les points faibles du logement et proposent un plan de rénovation adapté.

- Mettre en œuvre les travaux : ils coordonnent ou réalisent les travaux (isolation, chauffage, ventilation) en garantissant la qualité et l’efficacité.

- Faciliter l’accès aux aides : certifiés RGE, ils permettent de bénéficier des dispositifs comme MaPrimeRénov’, CEE ou TVA réduite.

Qu’est-ce que la performance énergétique ? Définition et enjeux clés

La performance énergétique, bien plus qu’une simple économie d’énergie

La performance énergétique compare l’énergie utile (chauffage, éclairage) à l’énergie consommée, exprimée en kWh/m²/an. Elle dépend de l’isolation, de l’étanchéité à l’air et de la performance des systèmes techniques. Deux leviers la structurent : l’efficacité énergétique (réduire la consommation sans nuire au confort) et la décarbonation (privilégier les énergies renouvelables). À distinguer de la sobriété énergétique, centrée sur la modération des usages, elle optimise les infrastructures.

Pourquoi est-ce un sujet crucial aujourd’hui ?

Le bâtiment représente 44% de l’énergie finale en France (1 622 TWh en 2023) et 40% en Europe, en devenant un pilier de la transition climatique. En 2022, les ménages ont consacré 9,5% de leur budget à l’énergie (1 744 €/an), avec une dépendance au pétrole (39%) et au gaz (18%). Les logements mal isolés, souvent classés D à G au DPE, génèrent des dépenses inutiles. Par exemple, un logement en classe G consomme 300 kWh/m²/an, contre 50 kWh/m²/an pour un logement performant.

- Pour les ménages : Rénover de la classe G à C permet d’économiser 30% sur la facture énergétique.

- Pour la société : 5% des rénovations sont rentables individuellement, mais 55% incluent les bénéfices climatiques.

Le DPE, opposable depuis 2021, classe les biens de A à G. Le Conseil d’analyse économique propose de moduler les droits de mutation pour inciter à la rénovation. En 2020, les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) ont soutenu 1,8 million de projets, générant 6,2 TWh/an d’économies. Avec un taux de rénovation de 1 % par an en Europe, il faudra plus de 50 ans pour moderniser le parc immobilier. Une accélération est nécessaire pour atteindre les objectifs RE2020 visant des bâtiments à très basse consommation d’ici 2030.

Le DPE : la boussole pour mesurer et comprendre la performance de votre logement

Comprendre le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE)

Le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) est devenu un outil incontournable pour évaluer la consommation énergétique d’un logement. Obligatoire lors d’une vente ou d’une location, ce document classe les biens de A (très performant) à G (passoire thermique). Il présente deux étiquettes : l’une évalue la consommation en énergie primaire en kWh/m².an, l’autre les émissions de gaz à effet de serre en kg CO₂/m².an.

Depuis le 1er juillet 2021, le DPE est pleinement opposable, ce qui signifie qu’un écart entre le diagnostic et la réalité peut engager la responsabilité du vendeur ou du bailleur. Seuls les diagnostiqueurs certifiés peuvent réaliser cette étude, dont la validité est de 10 ans. Pour en savoir plus sur l’analyse technique, consultez un véritable bilan thermique du logement.

De A à G : ce que chaque classe DPE signifie vraiment pour vous

| Étiquette DPE | Consommation énergie primaire (kWh/m².an) | Estimation facture annuelle (pour 100m²) | Implications concrètes |

| A | ≤ 70 | < 1 000 € | Bâtiment basse consommation, confort optimal, valorisation immobilière |

| B | 71–110 | 1 000 à 1 500 € | Bon rendement, éligibilité à certaines aides publiques |

| C | 111–180 | 1 500 à 2 500 € | Performance moyenne, rénovation conseillée pour anticiper les restrictions |

| D | 181–250 | 2 500 à 4 000 € | Risque d’interdiction de location à long terme |

| E | 251–330 | 4 000 à 6 000 € | Logement énergivore, travaux urgents avant 2034 (interdiction de location) |

| F | 331–420 | 6 000 à 10 000 € | Passoire thermique, restrictions en 2028 |

| G | > 420 | > 10 000 € | Interdiction de location dès 2025, rénovation critique |

Info utile :

Les classes E à G soulignent une urgence : 9 % des logements français sont des passoires thermiques. Un logement F ou G acheté en 2023 implique un budget travaux important pour respecter l’échéance légale. En 2025, les locations de biens G seront interdites, suivies des F en 2028, puis des E en 2034. Un logement classé A ou B, en revanche, génère des économies annuelles significatives et renforce la valeur du patrimoine.

La méthode de calcul 3CL et les réformes récentes à connaître

La méthode 3CL (Calcul de la Consommation Conventionnelle des Logements) simule une utilisation standardisée du logement, basée sur ses caractéristiques techniques (isolation, système de chauffage) et non sur les habitudes des occupants. Cette approche garantit une évaluation objective de la performance intrinsèque du bâti.

Depuis le 1er juillet 2024, une réforme cible les logements de moins de 40 m², souvent pénalisés dans l’ancien système. Les ajustements incluent :

- Prise en compte du nombre d’occupants

- Ajustement des coefficients d’énergie primaire

- Pondération des usages spécifiques

Cette évolution a sorti environ 140 000 petits logements des classes F et G, réduisant les inégalités de traitement. Les propriétaires peuvent obtenir gratuitement une attestation de nouvelle étiquette via l’Observatoire DPE-Audit de l’ADEME en renseignant le numéro du DPE initial.

Les réformes traduisent une volonté de concilier réalisme technique et justice sociale, tout en accélérant la rénovation du parc immobilier. En 2025, l’interdiction de louer des logements G s’appliquera aux meublés de tourisme en zones tendues, renforçant encore la pression sur les propriétaires. Le DPE reste donc un levier clé pour orienter les décisions d’achat, de location ou de rénovation.

Comment améliorer la performance énergétique : leviers d’action et aides financières

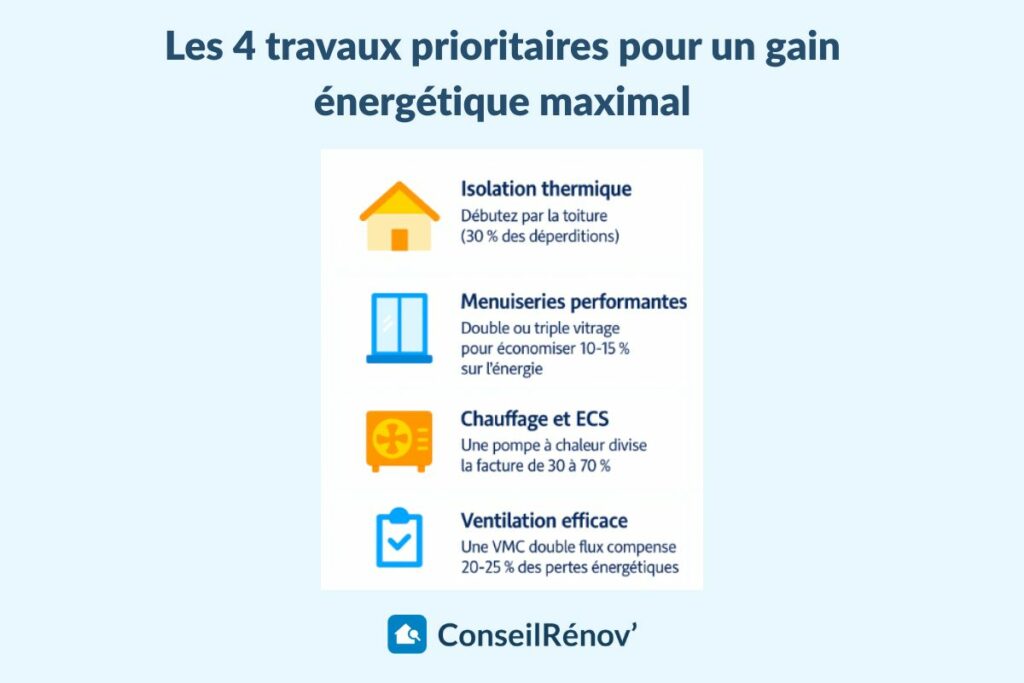

Les travaux prioritaires pour un gain énergétique maximal

Les déperditions thermiques se concentrent sur la toiture (25-30 %), les murs (20-25 %) et les fenêtres (10-15 %). Priorisez :

- l’isolation thermique : Débutez par la toiture (30 % des déperditions). Les isolants comme la laine de verre ou la ouate de cellulose offrent un retour sur investissement en 7 à 14 ans. L’isolation des murs (ITE/ITI) réduit les factures de 20-25 %.

- les menuiseries performantes : Double ou triple vitrage pour économiser 10-15 % sur l’énergie.

- chauffage et ECS : Une pompe à chaleur divise la facture de 30 à 70 % (10 000-15 000 € d’investissement). Une chaudière biomasse subventionnée réduit les coûts de 50 %.

- ventilation efficace : Une VMC double flux compense 20-25 % des pertes énergétiques.

Faites appel à des professionnels certifiés RGE, seuls éligibles aux aides.

Les bénéfices financiers : un investissement rentable à long terme

En 2023, les ménages ont dépensé 1 744 €/an en énergie. Une isolation complète divise ce montant par deux. Une pompe à chaleur réduit la facture de chauffage de moitié, avec un retour sur investissement en 10-16 ans.

Un logement DPE A-B se vend 6-16 % plus cher qu’un DPE D. Les passoires thermiques (F-G) subissent une décote de 15-25 %. Le Conseil d’analyse économique estime que 55 % des biens deviennent rentables à la rénovation si les bénéfices collectifs (réduction CO₂) sont intégrés.

Les dispositifs d’aide pour financer vos travaux

Les aides rendent les travaux accessibles. Les CEE mobilisent 5 milliards €/an. MaPrimeRénov’ couvre jusqu’à 80 % des coûts pour les ménages modestes. L’éco-PTZ offre un prêt sans intérêt jusqu’à 50 000 €. La TVA à 5,5 % s’applique aux travaux éligibles.

- MaPrimeRénov’ : Montants variables selon les revenus. Le guichet pour les rénovations ambitieuses rouvrira en septembre 2025.

- Certificats d’économies d’énergie (CEE) : Primes cumulables (ex : 1 500 € pour une PAC).

- Éco-prêt à taux zéro : Jusqu’à 50 000 €, prolongé jusqu’en 2025.

- TVA réduite (5,5 %) : Applicable aux travaux d’isolation ou de ventilation.

Info utile :

Cumulez ces aides pour réduire le reste à charge. Par exemple, une isolation de toiture à 5 000 € peut être soutenue par MaPrimeRénov’ et les CEE.

Cadre légal et réglementaire : ce que la loi vous impose

La loi Climat et Résilience : la fin programmée des passoires thermiques

Depuis août 2022, les propriétaires de logements F ou G au DPE ne peuvent plus augmenter les loyers. La loi Climat et Résilience de 2021 accélère cette transition : interdiction de louer les G en 2025, les F en 2028, les E en 2034. Les contrevenants s’exposent à des réductions de loyer, des suspensions de bail ou des travaux imposés. Objectif : éliminer 1,9 million de passoires thermiques d’ici 2025. Par exemple, un propriétaire d’un logement G non rénové en 2025 perdra 30 % de sa valeur locative potentielle, selon une étude de l’Ademe.

Les exceptions concernent les bâtiments protégés (monuments historiques) ou les copropriétés où les travaux sont bloqués. Les propriétaires peuvent vendre ou rénover, en priorisant l’isolation (toiture, murs) et les systèmes décarbonés (pompe à chaleur). MaPrimeRénov’ soutient ces projets avec des aides allant jusqu’à 10 000 € pour les ménages modestes. La TVA réduite (5,5 %) s’applique aux travaux d’isolation ou de remplacement de chaudière. En 2025, un DPE sera obligatoire pour obtenir MaPrimeRénov’, imposant une rénovation d’ampleur pour les classes F/G.

Audit énergétique, RE2020 : les autres obligations à connaître

La vente des F/G exige un audit énergétique réglementaire, plus précis que le DPE. Ce bilan propose deux scénarios de travaux (étapes successives ou unique) pour atteindre au minimum la classe C. Valable 5 ans, il est remis dès la première visite immobilière. Son coût varie entre 300 et 1 000 € selon les professionnels. Pour un logement de 100 m² classé G, l’audit pourrait recommander une isolation des combles (80 €/m²) et une VMC double flux (4 000 €), avec un total estimé à 12 000 €, partiellement couvert par les aides.

La RE2020 encadre le neuf en intégrant l’empreinte carbone des matériaux. Le chauffage au gaz seul est interdit, les bâtiments doivent respecter des seuils estivaux (28°C en journée, 26°C la nuit) et réduire de 15 % les émissions de CO2 d’ici 2025. Les matériaux biosourcés (bois certifié, chanvre, ouate de cellulose) ou recyclés (béton recyclé, acier de récupération) sont privilégiés. Les indicateurs comme le CEP,nr (consommation d’énergie primaire non renouvelable) incluent désormais l’éclairage des parties communes et parkings, poussant les promoteurs à privilégier les LED intelligentes et la sobriété énergétique.

Les défis et perspectives : une vision nuancée de la performance énergétique

L’effet rebond et les limites de la rénovation

La rénovation énergétique ne suffit pas toujours à réduire la consommation. L’effet rebond, où les économies d’énergie théoriques sont annulées par un usage accru, est un frein méconnu. Par exemple, un logement isolé peut voir son chauffage poussé à 21°C au lieu de 19°C, érodant les gains attendus. La Cour des comptes souligne même que les CEE (Certificats d’Économies d’Énergie) coûtent 164 € par ménage annuel, sans garantie de résultats concrets.

Le Conseil d’analyse économique ajoute une nuance cruciale : seuls 5 % des logements sont rentables à rénover selon une logique individuelle, mais ce chiffre grimpe à 55 % en intégrant les bénéfices collectifs (réduction des émissions, santé publique). Cela remet en cause l’idée simplifiée d’un retour sur investissement immédiat.

Fiabilité du DPE et innovations futures : vers quoi se dirige-t-on ?

Le DPE, outil central d’évaluation, fait face à des critiques. Des écarts de deux classes énergétiques entre deux diagnostics du même bien sont fréquents, et 71 % des résultats ne reflètent pas la consommation réelle mesurée par Linky ou Gazpar. Les petits logements (moins de 30 m²) ou les maisons anciennes en pierre sont systématiquement pénalisés, malgré des travaux d’isolation.

Pour réformer ce système, le Conseil d’analyse économique propose une idée innovante : moduler les droits de mutation (frais de notaire) selon la classe DPE. Un logement G subirait une majoration, tandis qu’un bien performant (A à C) bénéficierait de frais réduits. Cette approche inciterait à rénover avant la vente, alignant intérêt individuel et enjeux climatiques.

En parallèle, l’amélioration du DPE passe par l’intégration de données réelles de consommation et une révision des coefficients pénalisant l’électricité. Ces évolutions, combinées à des contrôles renforcés des diagnostiqueurs, pourraient rendre l’outil plus juste et utile pour la transition énergétique du parc immobilier français.

La performance énergétique, pilier de la transition écologique, allie efficacité et décarbonation pour réduire les factures et améliorer le confort. Outils comme le DPE, réglementations (interdiction des passoires thermiques) et aides (MaPrimeRénov’, CEE) guident l’action. Malgré les défis, son enjeu collectif en fait une priorité pour un patrimoine durable.

FAQ : vos questions sur les aides rénovation toiture

La meilleure performance énergétique se situe en classe A du DPE, avec une consommation inférieure à 51 kWh/m²/an. Ce niveau correspond aux bâtiments à haute efficacité énergétique comme les constructions labellisées Passivhauss ou BBC-Effinergie. Ces logements bénéficient d’une isolation renforcée, d’une ventilation double-flux optimisée et de systèmes de chauffage décarbonés. Ils produisent souvent plus d’énergie qu’ils n’en consomment grâce à des panneaux solaires photovoltaïques, devenant des bâtiments à énergie positive.

La performance énergétique s’évalue principalement via le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) obligatoire pour la vente ou la location. Ce document utilise la méthode 3CL qui calcule la consommation conventionnelle d’énergie primaire (chauffage, eau chaude, éclairage) en tenant compte des caractéristiques du bâti (isolation, menuiseries) et des équipements. Le DPE peut être établi selon une méthode conventionnelle (simulations) ou à partir des consommations réelles sur 3 ans. Depuis juillet 2021, le DPE est pleinement opposable juridiquement.

Les indicateurs clés incluent la consommation d’énergie primaire en kWh/m²/an, les émissions de CO2 en kg/m²/an, et le coût estimé des charges annuelles. Le DPE intègre ces paramètres pour établir les étiquettes énergétiques. D’autres indicateurs spécifiques aux systèmes techniques comprennent la résistance thermique (R) pour l’isolation, l’efficacité énergétique saisonnière (SEER) pour le froid, ou le facteur d’efficacité énergétique (SFP) pour la ventilation. L’analyse de ces indicateurs permet d’identifier les leviers d’amélioration.